8月15日至19日,2025南国书香节江门分会场活动暨第六届任溶溶童书嘉年华将火热举行容新策略,全城阅读热情再度被点燃。翻开江门这本“书”,页页皆书香:每月雷打不动的“读书日”,遍布街巷的“无负今日”书房与农家书屋,市民年均6.7本的阅读量……阅读,早已融入这座城市的呼吸与脉搏。

这份浸润骨髓的书香,源自江门千年流淌的文脉。明代大儒陈白沙提出“田可耕兮书可读,半为农者半为儒”,倡导耕读并重的理念,奠定了江门崇文重教的底色。从新会茶坑村走出的梁启超先生,其“三步读书法”至今仍在滋养着一代代读者。

如何让书香不囿于节庆的热闹,而沉淀为流淌于日常的城市气质?侨都江门用一场持续数年的探索,写下了自己的生动答案,并在传承中创新,积极拥抱新大众文艺浪潮。

常态化:

破解“四月来五月走” 书香日日相伴

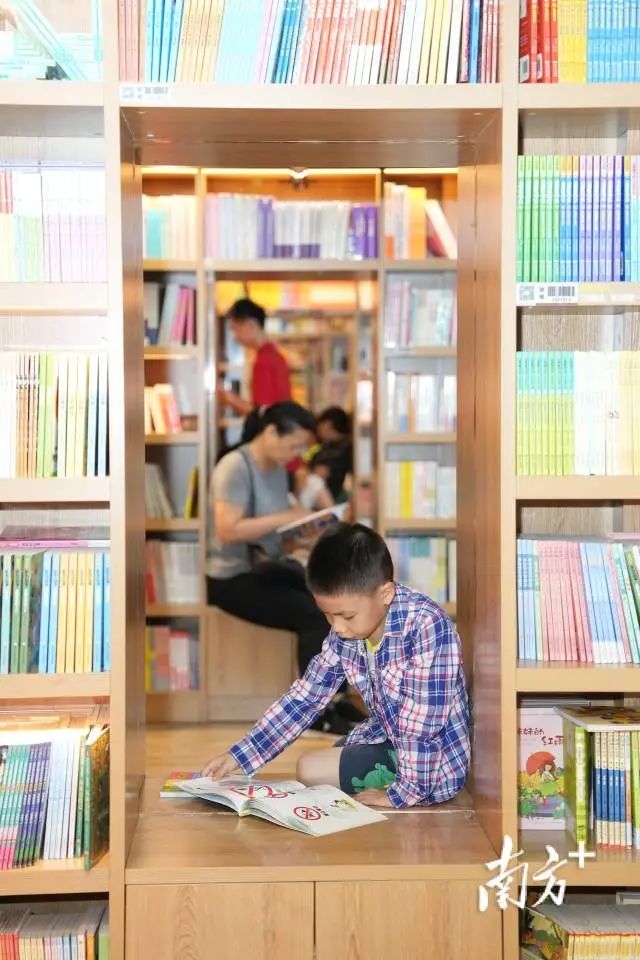

蓬江区江华社区“无负今日”书房里,暖黄的灯光下,绘本阅读推广导师冯晓文正在讲述《南泥湾的故事》。老一辈革命者将荒芜变沃土的坚韧,在孩子们专注的眼神中悄然播下种子。“这种分享直抵人心,”读者宋蓉由衷感慨,“读书日就像一盏常亮的灯,让阅读的光持续照进生活,心灵也有了栖息地。”

曾几何时,江门同样面临阅读活动“四月来五月走”的尴尬。如何破局?2021年,江门找准切口——以孔子诞辰纪念日(9月28日)为起点,将每月28日定为“江门读书日”。这一看似微小的改变,精准切中了城市阅读的脉搏,让阅读从“节日点缀”蜕变为“生活节律”。

改变,用数据说话:自2021年启动,市民年均阅读量从3.2本跃升至6.7本,阅读活动参与人次激增超200%。

书香要弥漫全城,更要深植乡土。依托“主会场+分会场”模式,江门市委宣传部每月牵头举办一场主题活动,同时鼓励各县(市、区)立足本地特色策划延伸活动。

新会区《侨故事新会说》挖掘动人侨史,台山市“朗读台山”用乡音传递独特魅力,开平市“悦读开平·书香侨韵”则以碉楼为背景展开阅读……如今,“江门读书日”已织就一张覆盖市、县、镇、村四级的阅读网络,延伸至全市73个镇(街)、1326个村(社区),真正实现“月月有主题,处处闻书香”。

互动化:

精准对接需求,好书找到“知音”

好书如何精准抵达需要它的人?江门的答案大胆而直接:把选书的权利交给市民!

江门市委宣传部创设的“您选书,我买单”惠民项目应运而生。项目将选书权交给市民,组织专家、读者代表共同遴选,每月发布推荐书单,涵盖社科、文学、少儿等类别。坚持做了近四年,发布了47期荐阅书单,累计投入120多万元,为群众“买单”图书3.3万多册,惠及超5.5万人次。

这一系列“书香之城”建设的举措容新策略,有效激发了市民的阅读与购书热情,江门新华书店(江门购书中心)图书销售总量一度位居广东新华发行集团门店销售榜首,成为全民阅读蓬勃发展的生动注脚。

线上线下的无缝衔接更添便利:市民只需在“全民阅读数字平台”轻点选书,心仪的好书便会如约送至指定图书馆或书房,阅读从未如此“触手可及”。

盘活沉睡的图书资源同样关键。江门大力推行图书漂流工程,鼓励市民结对共读,并每年评选优秀读者给予荣誉激励。村(社区)的漂流书架让图书“走”进社区、田间地头,实现循环利用。机关、企事业单位、社会组织和热心市民踊跃捐书,累计接收捐赠超10万册。

拥抱数字浪潮,打造“云阅读”生态。江门上线“全民阅读数字平台”,汇聚136.9万册电子书及海量期刊、经典视频、少儿绘本、听书资源,免费提供多种主流网络图书资源。平台更与实体书店联动,实现“线上选书、到店自提”。目前,平台注册用户已突破50万,日均访问量达1.2万人次。

时尚化:

打造“网红”空间,让阅读成为潮流

走进开平塘口墟的先锋书店,游客们捧着茶饮,在由旧粮仓改造的独特空间里选书、拍照、沉浸书香。独特的粮仓设计,加上文创、茶饮的巧妙混搭,让它迅速蝶变为文化新地标,年吸引游客超150万人次,荣膺全国“最美公共文化空间”。

江门深知,吸引人们走进阅读空间,需要“颜值”吸睛,更需“灵魂”留人。

江门将这种空间美学的探索推向了更广的范围。结合梁启超文化IP,“无负今日”书房应运而生——其名正源自梁启超先生寄语,寓意青年人要无负今日时光、努力奋发有为。“这不仅是名称上的传承,更蕴含着深刻的文化理念。”市委宣传部相关负责人介绍,它旨在实现振兴侨乡文化与推进全民阅读、传承传统文化与打造新潮文化、宣传文化名人与宣传城市形象的“三个结合”,成为江门提高城市阅读空间质量、推进全民阅读的一大创新举措。

采用“政府主导+企业参与”模式,江门精心打造了118个风格现代的“无负今日”书房,改造提升73个农家书屋,并获企业捐建53座“悦读馆”。这些空间坚持文旅融合,深入景区、学校、机关、民宿、小区。“无负今日”书房普遍采用开放式布局、智能借阅系统和年轻化设计,成功吸引了65%的年轻读者群体。

近期,随着中国侨都(江门)华侨华人博物馆和“洁梅书屋”都挂起了“无负今日”书房的牌匾,书房更渗透至博物馆、咖啡店、民宿、景点等多元场景,为新大众文艺创作提供了丰沃的土壤。

在开平塘口镇,这种空间与文化的创新融合走得更远,更具前瞻性。以网络文学为支点,江门市委宣传部全力在塘口打造“侨乡新大众文艺社”与“IE公社”,目标是构建一个充满活力的“数字文化小镇”。项目推出的“百元入住一月创作”旅居计划,已取得经济效益与社会效益的双丰收。短短两个月,已有32名知名网络作家签约驻站,78个“无界创客”入驻创业,香港知名导演高志森的电影工作室也成功落户,一个融合创作、孵化、交流的新大众文艺发展“侨乡样本”正在成型。

“网红”效应为阅读空间带来了巨大流量,而要将其转化为持久的书香氛围,则需依靠有效的运营。

江门积极推动书房社会化运营,引入第三方专业团队管理,普遍延长开放时间至晚上10点。例如,江门市委宣传部与新华书店合作,托管江门市委市政府机关大院、茶坑村等处的“无负今日”书房,提升了管理效率和服务品质。同时,借力小红书、抖音等社交平台进行打卡式营销,每月读书日活动精心设计话题标签,相关图文、视频的阅读量、播放量轻松突破500万次,让阅读在社交网络上真正“潮”起来。

均衡化:

城乡共享书香,抹平阅读鸿沟

在台山市新时代文明实践中心,陈伯轻点屏幕,熟悉的粤语故事便从音箱中流淌出来。“以前看书费眼,现在用耳朵‘读’故事,顺溜多了!”他乐呵呵地说。

近年来,江门以“百千万工程”为牵引,着力破解城乡公共文化服务不均等难题,打造覆盖全域、普惠共享的阅读服务体系,让书香浸润阡陌田野,以文化软实力为乡村振兴塑形铸魂。

织密网络,服务到家门。精选100个村(社区)打造文化示范点,升级基层文化站硬件,配备数字阅读设备,让群众在家门口就能享受现代化阅读服务。年均开展千场文化下乡活动,“流动书香车”将新书送到村民手中,培育乡村阅读推广人,激活基层文化内生动力。

资源下沉,滋养镇与村。探索建立“城区带镇村”机制,开通图书配送专线,实现市图书馆与村级书屋联网通借通还。推动品牌活动、资金资源持续向乡镇农村倾斜,每年安排市、县专项资金支持农村阅读设施建设、更新农家书屋书目,为基层持续“输血”。

数字赋能,跨越信息沟壑。技术正成为抹平城乡阅读鸿沟的利器:在村(社区)文明实践站、党群服务中心,“云课堂”通过视频连线带来名家讲座;偏远乡村的自助借阅柜,让村民扫码即可轻松借书;线上推送的粤语、客家话方言有声读物,让老年群体也能轻松“老有所学”……数字化、智能化的阅读新风尚,已在侨乡大地蔚然成风。

当南国书香节的盛宴开启,江门呈现的不只是一场文化狂欢,更是一种深入肌理的生活态度。这座城市以“无负今日”为铭,将阅读刻入基因,让翻动书页的沙沙声,汇成最为动人的市井交响——它告诉我们,真正的“书香之城”,不在宏大的叙事里,而藏匿于每个普通人与书籍相遇的日常瞬间。

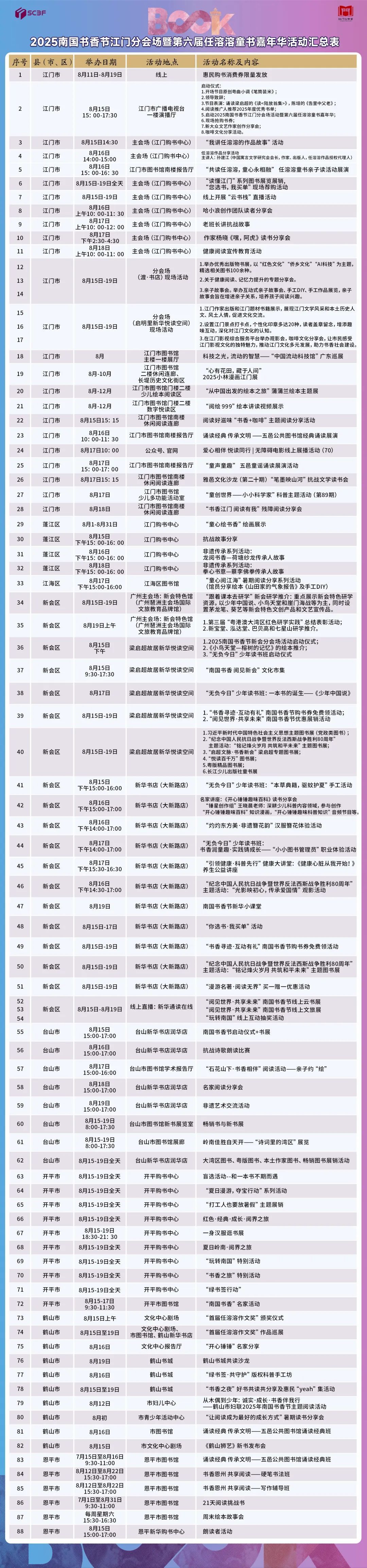

更多书香节活动

来源:江门发布

作者:江门日报记者 黎禹君容新策略

新玺配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。